священник Алексей Стрельцов

Доклад на конференции, посвящённой 500-‐летию Реформации Теологический институт Евангелическо-‐Лютеранской Церкви Ингрии Колтуши, 31 октября 2017 г.

Прежде всего, позвольте мне поздравить всех присутствующих здесь единоверцев с нашим общим конфессиональным праздником, это начало долгой череды юбилеев, которые будут, я уверен, продолжаться в более узком «профессиональном» кругу. Так, нам ещё предстоит отметить выступление Лютера на сейме в Вормсе, сожжение им папской буллы, перевод им Священного Писания на немецкий язык, написание Краткого и Большого Катехизисов, наконец, представление евангелической партией Исповедания императору Карлу V Аугсбурге, – список, разумеется, далеко не полный, я просто называю первое из того, что приходит в голову. Но всему этому положило начало представление Мартином Лютером 95 тезисов против торговли индульгенциями, а 500-‐летие этого события отмечается именно сегодня, что не может не впечатлять.

И в некотором смысле Реформация – знаковое событие для всего христианского мира. Реформация как очищение Церкви от наслоений, затемняющих Евангелие, при сохранении содержания неповреждённым. Римские власти были слишком медлительны в проведении реформ и созыве собора и не прислушались к голосу реформаторов, упустив драгоценное время. Представители радикального крыла Реформации, напротив, зашли за флажки, что выразилось в эксцессах крестьянской войны и неудачной попытке осуществления Царствия Божия на земле Томасом Мюнцером. Оздоровить учение, не вылив вместе с водой ребёнка

– вот сложнейшая задача, которая выпала нашим отцам в вере, и они её выполнили с честью.

Интерпретации наследия Реформации настолько многочисленны, что одно их перечисление могло бы составить основу объёмной энциклопедии. Мне показалось правильным взять один небольшой вопрос, имеющий актуальное практическое значение и попытаться продемонстрировать разницу в подходах.

В задачу данного доклада входит прояснение понятия «священства всех верующих», [i] которое нередко рассматривается как одна из принципиальных доктрин Реформации. Этот многогранный вопрос объединяет экзегетические, исторические и догматические моменты, решение которых влияет в свою очередь и на практические подходы к церковной деятельности.

Я не претендую на всестороннее рассмотрение аспектов этой темы, которая, строго говоря, не является одним из направлений моих исследований. В Богословской семинарии Сибирской Евангелическо-‐ Лютеранской Церкви, которую я представляю, ещё в 2006-‐ом году состоялась конференция, посвящённая священному служению. И один из докладчиков, доктор Томас Вингер, который тогда преподавал в Вестфилд-‐ Хаус в Кембридже, а в настоящее время является президентом семинарии Конкордия Лютеранской Церкви Канады в Сент-‐Катаринс, выступил там с докладом о «священстве крещённых». Он имеется в наличии на русском языке, так что всех интересующихся я отсылаю к этому докладу, [ii] особенно

В отношении взглядов Мартина Лютера на этот вопрос, сам же не считаю необходимым повторять все имеющиеся в нём положения. Другим, пожалуй, более известным специалистом по этой теме является теолог Евангелическо-‐Лютеранской Церкви Америки д-‐р Тимоти Венгерт, статья которого с достаточно красноречивым названием «Священство всех верующих и другие благочестивые мифы» также находится в общем доступе в интернете, правда, уже только на английском языке. [iii]

Моё выступление будет состоять из трёх частей: во-‐первых, я кратко опишу саму проблему, как она мне видится, во-‐вторых, упомяну о терминологии «царственного священства» в Ветхом и Новом Заветах и обсужу место и роль доктрины «священства всех верующих» в Книге Согласия и в последовавшем после её составления столетии, и, наконец, поговорю о современной терминологии в Лютеранской церкви и вытекающих из неё практических следствиях.

Характер и состояние проблемы

Вклад Реформации в учение о «священстве всех верующих» нередко представляется в том смысле, что в средневековой церкви имелось разделение между клириками (священниками) и мирянами, но Мартин Лютер упразднил его, восстановив библейское учение о том, что все христиане суть священники на основании их крещения и веры.

Многие современные авторы обосновывают этим легитимность совершения публичной проповеди Слова и преподавания таинств любым христианином.

Данную идею можно, я полагаю, представить в виде простого силлогизма типа Barbara:

Бо́льшая посылка: Все священники могут публично проповедовать Слово Божье и преподавать таинства.

Меньшая посылка: Все христиане – священники

_________________________________________________________________

Заключение: Все христиане могут публично проповедовать Слово Божье и преподают таинства.

Данная идея не нова. Её можно развернуть следующим образом:

1. Священство всех верующих есть одно из ясных учений Реформации. Оно подразумевает право каждого христианина проповедовать Евангелие и преподавать таинства.

2. Институт священного служения «извлекается» из священства всех верующих. Все – священники, но некоторые из них – пасторы, потому что правильно, чтобы таинства совершали люди, имеющие соответствующее образование и способные это делать. При этом все верующие служат в церкви или, по крайней мере, могут служить именно потому, что они священники. Если же этого не происходит, то это связано с исключительно человеческими, формальными признаками и регламентом (делается ради поддержания общего порядка), а не с божественным законом и не с богословскими соображениями.

Приведу несколько цитат, чтобы не быть голословным. Я ограничусь лютеранским контекстом, но в плане хронологии возьму промежуток от 19-‐го до 21-‐го века, а в плане географии пройдусь от Германии до США и до России.

“Священное служение [Predigtamt] есть власть, вручаемая Богом посредством общины как обладателя священства и всей церковной власти, для того, чтобы использовать права духовного священства в общественном служении во имя общины”. [iv]

«Лютер основывает [преподавание таинств] на священстве всех верующих”. [v]

«… общественным служением предполагается духовное священство всех верующих. Ибо с одной стороны – призванные служители Слова как таковые должны быть духовными первосвященниками, или истинными верующими (1 Тим. 3:2-‐7; Тит. 1:5-‐9; а с другой стороны – они публично, то есть от имени призвавших их верующих, исполняют обязанности и имеют привилегии, которые исполняют и имеют все христиане, будучи духовными первосвященниками.» [vi]

«Необходимо отметить в особенности два проявления этого священства: (1) проповедь Божьего слова, (2) преподавание отпущения грехов и [применение церковной] дисциплины. Священство всех верующих означает, что у них есть право и долг исповедовать, учить и распространять Божье слово. Это высшее священническое служение.» [vii]

«Все верующие являются священниками. Все они посвящены в священный сан. В силу этого призвания каждый верующий имеет право и даже обязанность проповедовать и преподавать таинства, каждый. Это его неотъемлемое право. Это то состояние, которое он получил в Крещении.

Ему не нужно для этого никакого особенного, нового дара Святого Духа, никакой особой благодати.» [viii]

«Церковь там где происходит коммуникация Евангелия. … Каждый верующий, хочет он того или нет желает он того или нет – является в этом процессе активной стороной. … Здесь истоки важного для протестантизма учения о всеобщем священстве верующих. Всякий верующий человек является священником в том смысле, что он непосредственно соприкасается с Богом в Его откровении и призван нести это откровение другим людям. … То, что в Церкви всё же есть пасторы и иные служители, – лишь вопрос удобства организации церковной жизни, вопрос церковного порядка.» [ix]

«Статья 5 [Аугсбургского Исповедания] не связана конкретно с пасторским служением, но скорее с ministerium evangelii в самом основополагающем смысле, что значит, что она говорит о служении Слова, которое было вверено каждому крещённому. Согласно 1 Пет. 2:9, каждый крещённый наделён властью и обязанностью возвещать действие избавления, совершённое Богом через Иисуса Христа. Слово не зависит от священного служения (office), наоборот, служение зависит от Слова, осуществляющего его призвание – как и любое другое служение в Церкви зависит от Слова, осуществляющего призвание. … В статье 5 служение Слова обсуждается во всей его фундаментальной глубине и универсальной широте: восстановление испорченного порядка творения: церковь. Испорченное творение обновлено в крещении. Все крещённые – священники». [x]

Полагаю, приведённые цитаты достаточно ясно показывают данный подход. Есть ли здесь вообще какая-‐либо проблема, есть ли что обсуждать? Смею полагать, что да. В вышеприведённом силлогизме, которым мы можем формализовать подобный подход, содержится фундаментальная ошибка. В двух его посылках слово «священник» употребляется в двух разных значениях, в смысле священного служения (пасторского служения)

• в смысле всеобщего священства. То есть, ошибка присутствует, если нам удастся показать, что священное служение и всеобщее священство не тождественны друг другу. Для этого нужно ответить на следующие вопросы:

1. Тождественно ли «царственное священство», упомянутое в Ветхом и Новом Заветах, священному служению?

2. Приравнивал ли Мартин Лютер священство к служению?

3. Какое место занимает доктрина «священства всех верующих» в лютеранских вероисповедных книгах?

4. Кто вообще стал говорить о священстве всех верующих как одной из основных доктрин Лютеранской Церкви?

Небольшой экскурс в историю

ПИСАНИЕ

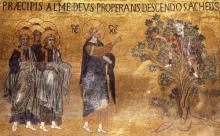

Обратимся вначале к библейскому контексту. Основополагающее провозглашение священства Божьего народа содержится в Исх. 19:6: «А вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым».

Святость значит отделённость для Бога; она не обязательно подразумевает в этом контексте моральные или этические категории. В отличие от окружающих Израиль народов, весь народ Божий, народ Израиля был посвящён Богу, отделён для него, поскольку через этот народ должен был прийти Мессия как Спаситель всего мира. Требования ритуальной чистоты, чистоты крови и чистоты веры служили именно этой цели. Тем не менее, это не означает, что все израильтяне были священниками в смысле служения в скинии и храме. Все были равны в отношении к Богу, но не все равным образом предстояли за народ и служили для блага всего народа. Была градация ответственности в отношении сохранения учения и практики Торы. Оза, не будучи левитом, умирает, прикоснувшись к ковчегу (2 Цар 6:6-‐7).

В Новом Завете теологически обосновывается, что Церковь есть новый народ Божий, исполнение ветхого Израиля. Именно поэтому св. Пётр применяет к христианам эпитеты, относящиеся в Ветхом Завете к народу Израиля. «Царственное священство» – один из эпитетов 1 Пет. 2:9 («Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»), и именно он послужил поводом для создания доктрины о всеобщем священстве христиан. Среди экзегетов ведутся споры о том, надо ли понимать в качестве референта этого описательного языка христиан как индивидов либо как множество, собрание (я, в частности, имею в виду Т. Эллиотта и его исследования и комментарии). [xi]

С моей точки зрения, между двумя взглядами нет существенного различия, потому что индивидуальное священство так или иначе реализуется в контексте общины, по факту принадлежности индивидов к определенному сообществу.

Достаточно часто можно встретить утверждение, что «возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» значит принимать участие в публичной проповеди Евангелия. Здесь нужно быть аккуратным в подходе к тексту и не толковать эти слова произвольным образом. Под «возвещением совершенств» надлежит понимать, во-‐первых, участие христиан в богослужении, в которой они исповедуют веру, совершают литургические провозглашения («аминь», «аллилуйя»), поют церковные песнопения и гимны. В непосредственном контексте 1 Пет. речь идёт о новообращённых христианах («призвавшего из тьмы в свет» = «крестившего»). В частности, в 1 Пет. 3:15 подразумевается крещальное исповедание веры, особенно уместное в контексте гонений. Во-‐вторых, имеется в виду добродетельное житие христиан согласно их положению в жизни. Это достаточно ясно следует из содержания следующих за 1 Пет. 2:9 стихов (см. остаток 2-‐й главы, в особенности 2:12 и 3-‐ю главу).

В 1 Пет. 2:5 сказано, что именно делает святое священство: оно приносит духовные жертвы. Этому созвучен и призыв апостола Павла в Рим. 12:1: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения (λατρείαν) вашего».

Собственно, эти два текста показывают нам очень важную истину. Быть священником значит приносить жертвы. После единократной Жертвы Первосвященника Христа на кресте верующим в Него уже нет нужды приносить в жертву животных. Они приносят духовные жертвы – себя и свои тела.

В качестве иллюстрации к этим текстам я хотел бы использовать цитату из хорошо известного послания Плиния Младшего императору Траяну, в которой представлены два эти аспекта священства христиан – участие в литургии и доброделание. В описании деяний этих ранних христиан мы видим, как они понимали своё священство: «…они имели обычай в определённый день собираться на рассвете и читать, чередуясь между собой гимн Христу как Богу и что они обязываются клятвой не для какого-‐либо преступления, но о том, что не совершать краж, разбоя, прелюбодеяния … После этого они обычно расходились и вновь собирались для принятия пищи, однако обыкновенной и невинной…». [xii]

ЛЮТЕР

Общим местом является утверждение, что Лютер начала Реформации, то есть Лютер образца 1517 года – католик и верный сын Римской Церкви. Его выступления против схоластической теологии того же года вполне укладываются в эту картину. Современная римо-‐католическая школа интерпретации (Франц Поссет) в этой связи даже использует выражение «наш Лютер». Но далее в мировоззрении самого Лютера и во внешнем политическом мире происходят быстрые изменения.

В какой момент Лютер становится лютеранином? В среде исследователей Лютера не является секретом то, что из его трудов можно зачастую доказать (или по крайней мере обоснованно аргументировать) противоположные вещи. В частности, знаменитый эрлангенский теолог середины 20-‐го века Вернер Элерт отмечает, что у Лютера соседствуют два практически противоположных направления мысли. Одно из них можно даже назвать «утилитарным»: публично проповедуют и преподают таинства отдельные люди ради поддержания порядка. Тем не менее, Элерт видит в этом не только «эстетический принцип», но и трансформацию эстетики в этическую область: служение есть функция общины, а не отдельного индивида. [xiii] Тот, кто не признаёт амбивалентность позиции Лютера и настаивает исключительно на «своём» Лютере, вызывает (лично y меня) подозрение либо в некомпетентности, либо (что чаще бывает) в некоторой непоследовательности: мы находим у Лютера то, что именно хотим найти. Не буду скрывать: я принадлежу к тому лагерю, который особенно ценит зрелого Лютера, то есть Лютера после 1525-‐го года, написавшего произведения, вошедшие в Книгу Согласия, а также большие богословские трактаты, посвящённые вопросам учения о Христе и причастии. В этом смысле, с одной стороны, я тоже люблю находить «своего» Лютера в его текстах и стараюсь быстрее пройти мимо того, что мне не очень нравится. С другой стороны, для меня Лютер за пределами Книги Согласия и, в частности, молодой Лютер, находящийся в развитии, ещё не столкнувшийся с эксцессами Крестьянской войны и полемикой с антицерковными энтузиастами, Карлштадтом, Эколампадием и Цвингли, по-‐прежнему важен как христианский автор, но не так, чтобы его мнение по тому или иному вопросу было необходимо принимать как истину просто по причине его авторитета. Сам бы он в первую очередь не захотел, чтобы это было так.

Я признаю, что в отношении понятия «священства всех верующих» нам приходится иметь дело с ранним Лютером, так как основные обсуждения этой темы присутствуют в его трудах, написанных до 1524 года. Сама терминология «священства всех верующих» в текстах Лютера не содержится, но присутствует соответствующая идея. Ранний Лютер часто использует 1 Пет. 2:9 в полемике с папистами. Но при он не использует это понятие в контексте священного служения! После же 1523 года Лютер уже практически не использует само понятие всеобщего священства.

Основное внимание разработке этой темы Лютер уделяет в ставшем одним из манифестов Реформации обращении «К немецкому дворянству» 1520-‐го года. В дальнейших выкладках я во многом опираюсь на вышеупомянутый доклад Т. Вингера.

Лютер утверждает, что Рим воздвиг три стены, которые необходимо сломить для осуществления Рефомарции. Они состоят в следующем: 1) духовное выше мирского, поэтому светская власть не может ничего поделать с духовенством, то есть, провести институциональную Реформацию, 2) только папа толкует Писание, поэтому критика на основании Писания не принимается, 3) только папа созывает собор, поэтому созвать собор не удаётся. [xiv]

Именно при разрушении первой стены Лютер использует понятие священства всех верующих.xv Лютер фундаментально выступает против того, чтобы разделять христиан на духовное сословие и мирское. Все христиане принадлежат к духовному сословию!xvi (стр. 58). Все члены одного Тела, поэтому все духовные. Крещение, евангелие и вера превращают людей в христиан, а значит, и в духовных. 1 Пет 2:9: все христиане священники на основании крещения!

После этого Лютер говорит о праве князей проводить Реформацию.

В случае необходимости все христиане вправе крестить и отпускать грехи, тем более миряне-‐правители могут заниматься делами церкви. Все священники, епископы и папы, хотя не каждый исполняет такие обязанности. Все священники, но именно поэтому никто да не узурпирует себе эти права вне церкви. Это не индивидуальное дело, но церковное. Епископы, священники, князья – все принадлежат к духовному сословию.

Существенное отличие между состоит только в конкретном виде деятельности. Духовенству принадлежит его дело – проповедь Слова и преподавание таинству. Дело светской власти – меч и розги. Сапожнику присуще ремесло делать сапоги.

Таким образом, Лютер замыкает круг и как раз приходит к тому, что в церкви каждый занимается своим делом, но при этом все священники и все духовные. Епископ не чинит сапоги, потому что он не сапожник. Но и сапожник не епископствует, потому что он не епископ (хотя он такой же «духовный», как епископ). В этих рассуждениях раннего Лютера не встречается смешение понятий, характерное для многих современных адептов учения о «всеобщем священстве».

КНИГА СОГЛАСИЯ

Итак, как отмечено выше, ранний Лютер высказывался о священстве христиан, но не понимал под ним священное служение ординированных служителей Слова и Таинств. В. Элерт приводит высказывание Лютера: «Верно, что все христиане священники. Но не все пасторы».xvii В отличие от Лютера, Меланхтон почти не уделяет внимания священству всех верующих: для Меланхтона «идея всеобщего священства имела малое значение». [xviii]

При этом для нас как для лютеран первоочередное значение имеют не частные взгляды отдельных людей, но официально позиция Евангелическо-‐Лютеранской Церкви, изложенная в формальном исповедании этой церкви, известном как Книга Согласия. В более широком смысле, с точки зрения доктрины и практики лютеранской Реформации имеет значение то, что конкретно делалось: законы, которые принимались, решения, которые проводились в жизнь. В практике Лютеранской Церкви эпохи Реформации мы находим чёткое различие между ординированными священнослужителями и прочими христианами, между проповедниками и их слушателями, между тем, кто преподаёт таинства и теми, кто их принимает.

Вскоре после того, как император Священной Римской империи германского народа Карл V издал указ в январе 1530 года о проведении сейма в Аугсбурге, папский теолог и принципиальный противник Лютера Иоганн Экк опубликовал резко критический пасквиль, направленный против движения Реформации, в котором он свалил в одну кучу с виттенбергскими реформаторами представителей других течений, в то числе маргинальных и нецерковных движений, допускал подлоги и цитировал высказывание реформаторов вне контекста. В частности, в тезисе 268 (269) Экк обвинил Лютера в том, что он приравнивает всех христиан к священникам: «Все крещённые христиане равным образом священники. И любой мирян может освящать церкви, конфирмировать детей и так далее. Лютер».

Если бы это было действительно учением лютеранской Реформации, то тогда такое высказывание не потребовало бы ответа реформаторов, и им оставалось бы только согласиться с тем, что это и есть их позиция. Вместо этого мы видим, что конкретный ответ на такое обвинение был дан в Аугсбургском Исповедании, ключевом документе институционализируемой Евангелическо-‐Лютеранской Церкви, представленном Карлу V 25 июня того же 1530 года.

Артикул V, «О церковном служении»: «Для того, чтобы нам постичь эту веру, установлено служение проповеди Евангелия и преподавания таинств. Поистине через Слово и таинства словно через средства подаётся Святой Дух, создающий веру где и когда это угодно Богу, в слушающих Евангелие, а именно что Бог не ради наших заслуг, но ради Христа оправдывает тех, кто веруют, что они приняты в благодать ради Христа».

Артикул XIV, «О церковном устройстве»: «О церковном устройстве они учат, что никто не должен в церкви публично учить и преподавать таинства, не будучи правильно призванным».

Прочитанные вместе, эти статьи веры не оставляют сомнений, что согласно учению Евангелическо-‐Лютеранской Церкви не все христиане проповедуют и преподают таинства, но только лишь специально поставленные на это люди (что несомненно включало рукоположение или ординацию как составную часть этого призвания).

К этому необходимо добавить ещё два замечания. Во-‐первых, в Книге Согласия нет никакого табу на наименование священниками служителей Слова и Таинств. Например, в Ап 24.48 мы читаем: «Среди нас по благословению Божьему священники несут служение Слова, преподают Евангелие о благословениях Христа…» (serviunt ministerio verbi sacerdotes). Во-‐вторых, единственное упоминание о «царственном священстве» в Книге Согласия встречается в Трактате о власти и верховенстве папы в качестве цитаты из 1 Пет. 2:9, где Меланхтон обосновывает утверждение о том, что власть ключей дана всей Церкви (именно всей Церкви Христовой, а не отдельно взятой общине!) (… die Schlussel der ganzen Kirchen (ecclesiae) … geben sind…).

Трактат 69: «Наконец, слова Петра тоже подтверждают это (1Пет.2:9): “Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой...” Эти слова относятся к истинной Церкви, которая, конечно же, имеет право избирать и рукополагать служителей, поскольку она одна имеет священство».

В контексте, как правильно отмечает Вингер, нет противопоставления либо даже уподобления священства и священного служения, но контраст показан между ложным служением католических клириков и истинным служением как проявлением священства народа Божия, всей Церкви, а не какой-‐то её отдельной части, будь то папа или миряне.

ШПЕНЕР: PIA DESIDERIA

В своей книге «Об истинном христианстве» влиятельный лютеранский пастор конца 16-‐го – начала 17–го веков Иоганн Арндт использует 1 Пет. 2:9, не отступая при этом от лютеранской точки зрения.

Арндт говорит о духовном царствовании веры. [xix] Для него духовное священство христианина – молитва, обращение души к Богу. Иначе говоря, духовное священство регламентирует отношения между человеком и Богом, а не между человеком и другими людьми.

Иное дело трактовка основоположника духовного движения пиетизма Филиппа Якова Шпенера, написавшего в 1675 г. предисловие к этой книге, получившее в итоге самостоятельную известность. Именно Шпенер сделал тот акцент на «священстве всех верующих», который знаком нам сегодня.

Одно из предложений Шпенера по реформе церковной жизни в Германии его времени состоит в «установлении и усердном применении духовного священства», которое он возводит к Лютеру. «Никакой внимательный читатель доктора Лютера не может не отметить, насколько усердно этот святой муж отстаивает духовное священство, согласно которому не только служители, но все христиане соделаны священниками их Спасителем, помазаны Святым Духом и посвящены к совершению духовно-‐священнических деяний. Пётр обращался не только к проповедникам, когда написал, «Вы род избранный, царственное священство … [В трактате Лютера к богемцам] … поразительно продемонстрировано, что все духовные функции открыты для всех христиан без исключения. Хотя регулярное и публичное исполнение их вверено служителям, назначенным для этой цели, другие могут исполнять эти функции в случае необходимости». xx Шпенер предлагает интрепретацию Лютера, которая впоследствии, когда пиетизм утвердился, стала нормативной. Тем не менее, я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что это, строго говоря, не сам Лютер, но именно его интерпретация Шпенером.

Шпенеру недостаточно Лютеровского учения о призвании (vocatio) христианина. И хотя он на первый взгляд согласуется с Лютером, когда подчёркивает, что это учительство христиан в первую очередь происходит в семье, здесь на самом деле скрывается нечто большее.

«Каждый христианин обязан не только предлагать себя и что он имеет [т.е. «тела» во выражению ап. Павла и «духовные жертвы» по выражению ап. Петра – А.С.] – молитву, благодарение, добрые дела, милостыню и т.п. – но также усердно изучать Слово Господне, с данной ему благодатью учить других… » [xxi]

В дальнейшем рассуждении Шпенер выказывает раздражение тем, что миряне заняты своими делами, а про пастора думают, что он занимается духовным делом (поскольку у него нет другой профессии кроме как проповеди и т.п.). Но при этом Шпенер соглашается со средневековым католицизмом в том, что такое разделение существует. То есть для него не все духовные, как для Лютера, но только те занятия, которые подразумевают конкретные «духовные деяния» проповеди, наставления, использования церковной дисциплины.

Таким образом, Шпенер парадоксально стремится сделать Лютера более протестанстким, но при этом онтологически возвращается к средневековому католическому разделению! Если Лютер упразднил «стену» тем, что назвал все призвания и все дела духовными, то Шпенер теперь хочет заставить всех христиан заниматься тем, что он считает по-‐настоящему «духовным», а это как раз то, что считали духовным средневековые католики. В этом, к сожалению, произошла «сдача» позиций Реформации.

«Никакого ущерба не будет причинено (священному) служению надлежащим употреблением этого священства», утверждает Шпенер. [xxii] Дальнейшая история Лютеранской Церкви показала, что такая уверенность Шпенера была несколько преждевременной.

Шпенер надеялся, что в каждой общине появится несколько человек, которые посвятят себя усердному изучению Божьего Слова и совершению священнических обязанностей (то есть, тому, чем традиционно были заняты пасторы; в первую очередь Шпенер имеет здесь в виду «братское увещевание и порицание», а именно церковную дисциплину).

Согласно Шпенеру, ввиду такого священства все христиане должны быть активны, должны образовывать кружки, малые группы, если установленные клирики недостаточно духовно наставляют людей в вере.

Итак, если нам вернуться к силлогизму, представленному в начале доклада, то можно констатировать, что именно Шпенер осуществил подмену понятий. От священства как действия, направленного к Богу, он пришёл к священству как служению, направленному к человеку и присущему в той или иной степени всем христианам. В версии Шпенера, все христиане реализуют своё духовное священство в духовном взаимодействии друг с другом. Версия Шпенера стала определяющей для пиетистского направления в Лютеранской Церкви сохраняет немалую популярность и сегодня, о чём свидетельствует приведённая ранее подборка цитат.

Терминологическая дилемма

Священник – это человек, который приносит жертвы. Кому он их приносит – другим людям или Богу? Если другим людям, то тогда в самой модели заложено онтологическое различие между священниками и несвященниками: одни (препо)дают, другие принимают, исключая гипотетическую, но абсурдную ситуацию, когда участники богослужения меняются ролями, выступая попеременно в роли преподающих и принимающих. Если жертвы приносятся Богу, то тогда каждый христианин одинаково в этом участвует. Конечно, говоря так, мы подразумеваем, что вся система жертвоприношений, которые левитское священство совершали в скинии и в храме, была исполнена и тем самым упразднена в единой и окончательной жертве Иисуса Христа как Первосвященника всего Божьего народа, нового Израиля. В этом смысле священники первого типа (священнослужители) подают верным плоды этой единой Жертвы Христа. Наряду с этим христиане как цари и священники прославляют Бога на литургии и приносят Ему духовные жертвы хвалы и славословия и всей своей жизни. Это священство первого типа обращено к Богу и Ему приносит жертвы. Священство второго – к народу, раздавая ему дары Божьи. Любой христианин (мужчина, женщина, ребёнок) есть духовный священник перед Богом. Но не любой христианин есть священнослужитель на основании того, что он духовный священник.

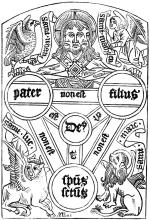

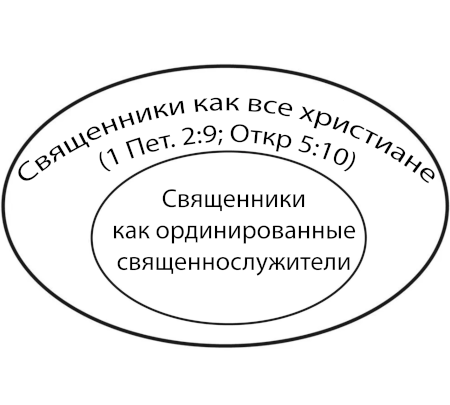

На представленной здесь диаграмме сообщество священников как священнослужителей представляет собой вложенное множество общего множества священства всех христиан.

Отчасти вопрос состоит в точности определений: что мы, строго говоря, понимаем под «священством». Если мы используем слово священник в качестве синонима понятия «клирик», «служитель кафедры и алтаря», «пастор», «проповедник», то тогда нам следует по возможности воздерживаться от употребления понятия «священство всех верующих» во избежание путаницы (за исключением цитат из Исх. и 1 Пет. и исторических ссылок), а в случаях, когда это совершается, следует делать соответствующие оговорки. Если же термин «священник» используется в первую очередь применительно к священству всех верующих или крещённых, то тогда было бы корректно обозначать служителей кафедры и алтаря другими терминами. [xxiii]

В практической плоскости целеполагание практической церковной деятельности в связи с обозначенной в докладе проблематикой можно свести к двум пунктам:

1) важно понять, каким образом миряне (прихожане) церкви могут быть активны в жизни церкви, чтобы они были не просто пассивными посетителями церковных служб, но проявляли инициативу в сфере музыки (например, участие в церковном хоре), работы с детьми, хозяйственных вопросах и т.п.;

2) в то же время необходимо обеспечить, чтобы эта активность мирян не входила в конфликт с установленным священным служением.

Иначе говоря, перед Церковью стоит задача подчеркнуть активное служение мирян, не допустив при этом дискредитации священного служения путём смешения мирян с клириками.

С содержательной стороны эти задачи могут решаться при любом терминологическом выборе, однако, при этом необходимо осознавать сильные стороны и уязвимости каждого подхода. Используем в качестве примера словоупотребление, принятое в Сибирской Евангелическо-‐ Лютеранской Церкви и в Евангелическо-‐Лютеранской Церкви Ингрии. В СЕЛЦ (назовём это «модель 1») священниками называют священнослужителей.

Сильная сторона модели 1 заключается в том, что священное служение точно выражено, демаркация границ между клириками и мирянами чёткая (конечно, для кого-‐то наличие таких границ и представляет проблему как таковую, но в докладе было продемонстрировано, что такая точка зрения не является аутентично лютеранской). Однако, потенциальная уязвимость этой модели заключается в относительной пассивности мирян. В модели 1 говорить о священстве всех верующих как отдельном вероучительном положении непродуктивно – это может привести к путанице. В таком случае необходимо создать дискурс, терминологию, которая позволит активно привлекать мирян к церковной работе, чтобы они не были простыми посетителями церковных служб. Это объективная задача, стоящая перед церковью, и никто её не отменял. Как вариант, в таком случае можно акцентировать понятие призвания (vocatio) каждого конкретного христианина соответственно его месту в жизни и одновременно подчёркивать необходимость исповедания веры перед внешними (1 Пет. 3:15).

В ЕЛЦИ понятие священства в большей степени зарезервировано за всеобщим священством христиан, а священнослужителей обозначают как пасторов (назовём это «модель 2»).

В этой модели наличествует зеркальная ситуация: отсутствует уязвимость модели 1 (миряне мотивированы на активную деятельность в церкви, вовлеченность в церковные дела), но одновременно возникает другая проблема: риск того, что миряне будут делать то, что им делать не подобает согласно ясным утверждениям лютеранских вероисповедных книг. Например, проповедовать с кафедры вне рукоположения на священное служение, которое и есть служение проповеди и преподавания таинств.

Соответственно, в модели 2 естественным образом подчёркивается священство всех верующих, о нём много говорится, но при этом необходимо принимать меры, построить забор, ограду, чтобы не давать мирянам той власти в церкви, которая им не принадлежит. Выполнимо ли это? Не мне судить, но мне представляется важным по крайней мере обозначить проблему как таковую.

Миряне реализуют своё царственное священство в рамках своего призвания и места в жизни. Так, сапожник реализует своё священство, когда делает хорошо сапоги, а на часть вырученных средств поддерживает пасторское служение (доброхотно жертвует на церковную работу). При этом я, конечно, всецело за то, чтобы были и активные миряне, которые помогают пастору в церковном благовестии, в катехизисе и т.п.

Проблема возникает, когда люди начинают применять к церковной жизни пресловутую ленинскую максиму о способности кухарки к управлению государством. Равным образом проблема возникает и тогда, когда пасторское служение сводят к разновидности работы, полагая пастора тогда просто религиозным профессионалом, который получил соответствующее профильное образование и имеет компетентность для исполнения положенных обязанностей.

Так или иначе, священники модели 1 (они же пасторы модели 2) оказываются в уникальном двояком положении. В отношении Бога они в служении Слова и Таинств реализуют своё духовное священство (всеобщее священство, священство всех христиан, священство всех крещённых). И здесь они не более духовные, чем любые другие христиане. Это значит не то, что они или их служение низводится до уровня профанного, но скорее то, что в этом ракурсе (coram Deo, перед Богом) любое призвание (vocatio) христиан поднимается до уровня деятельности священнослужителей, до духовного уровня – мы говорим в отношении Бога.

Но вот в отношении людей разница есть. Потому что если сапожник изготовит плохие сапоги или не сделает их вовсе, то человек будет страдать. Возможно, он даже простудится, заболеет и умрёт. Пострадает его тело, но не душа. Применительно же к священному служению ставки гораздо выше: достаточно почитать трактат св. Иоанна Златоуста «О священстве», чтобы проникнуться серьёзностью этого вопроса. Ведь если священнослужитель начнёт проповедовать Христа ложно, то он рискует погубить помимо своей и сами души его «клиентов», что гораздо опаснее. С другой стороны, если даже самый высокоучёный и обладающий прекрасными ораторскими навыками мирянин превосходно выступит с кафедры, едва ли его речь станет проповедью просто по факту самого её произнесения. Или если мирянин дерзнёт служить литургию, как народ Божий сможет отвечать ему «И со духом Твоим», если он не имеет соответствующего дара Божьего (2 Тим 1:6)? Когда миряне пытаются узурпировать пасторские обязанности, то они тем самым не реализуют своё священство, но издеваются над ним.

Эта антагонистичная исторической лютеранской вере модель получается при стирании границ между клириками и мирянами.

Пожалуй, я закончу выступление, сославшись на уместно расставленные акценты в очерке д-‐ра Вильяма Вайнриха, в котором он, объясняя в рамках его контекста (соответствующего модели 2 в терминах этого доклада), что не бывает случая необходимости для преподавания мирянами святого причастия, соединяет аргументы Лютера в его объяснении третьей части Большого Катехизиса c Артикулом 5 Аугсбургского Исповедания: «Бог установил служение проповеди и таинств ради зарождения веры, чтобы была Христианская Церковь, для того чтобы (ut) было бы царственное священство и чтобы это священство получало служение Евангелия посредством непрестанной проповеди и преподавания таинств». [xxiv]

i Д-‐р Рональд Фойерхан, бывший ранее профессором Семинарии Конкордия в Сент-‐Луисе, настаивал на том, что выражение “священство крещённых” следует предпочитать понятию “священство всех верующих”. В данной работе понятия «всеобщее священство», «священство всех верующих», «священство верных», «священство крещённых» рассматриваются как синонимы.

ii http://lts.ru/files/Томас_Вингер_Священство_крещеных_2006.pdf (дата обращения: 27.10.2017).

iii Wengert, Timothy. The Priesthood of all Believers and Other Pious Myths. http://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=ils_papers

(дата обращения: 27.10.2017).

iv Walther, C. F. W. Church and Minisrry (Kirrche und Amt). P. 268.

v Elert, Werner. The Structure of Lutheranism. Tr. by Walter A. Hansen. St Louis: Concordia Publishing House, 1962. P. 340.

vi Мюллер Д.Т. Христианская догматика. Фонд «Лютеранское наследие». С. 665-‐666.

vii Althaus, Paul. The Theology of Martin Luther. Tr. Robert C. Schulz. Filadelphia:

viii Тихомиров, Антон. Догматика без догматизма. Москва: Издательство ББИ:, 2003. С. 113.

ix Тихомиров, Антон. Истина протеста. Дух евангелическо-‐лютеранской теологии. Москва: Издательство ББИ, 2009. С. 133-‐134.

x Bayer, Oswald. Martin Luther’s Theology: A Contemporary Interpretation.

xi Elliott, John H. A Home for the Homeless: A Socio-‐Scientific Criticism of 1 Peter, Its Situation and Strategy. Minneapolis: Fortress Press, 1981; Elliott, John H. 1 Peter. The Anchor Bible, Volume 37B. New York: Doubleday, 2000. Pp. 435-‐437, 449-‐455.

xii Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 195.

xiii Elert, pp. 340-‐341.

xiv Лютер, Мартин. Избранные произведения. СПб: «Андреев и согласие», 1994. С. 57.

xv Там же, с. 58-‐60.

xvi Там же, с. 58.

xvii Elert, p. 346.

xviii Ibid., p. 342.

xix Арндт, Иоганн. Об истинном христианстве. М.: Эксмо, 2016. С. 708.

xx Точная атрибуция?

xxi Точная атрибуция?

xxii Точная атрибуция?

xxiii Есть и третий путь: на Втором Ватиканской соборе Римо-‐Католическая церковь в документе Lumen gentium (Догматическая конституция «О Церкви»), подтвердив в разделе «О народе Божьем», что «верующие во Христа … образуют «род избранный, царственное священство, народ святой» (с. 82), далее ввела различие между тремя видами священства: Христа, священством верных и священнослужением: «Хотя общее священство верных и священство служебное, или иерархическое, отличаются друг от друга по существу, а не только по степени, они всё же устремлены друг к другу, ибо и то, и другое участвуют, каждое по-‐своему, в едином священстве Христа» (с. 84). Мне этот путь представляется не самым удачным, потому что он способствует терминологической путанице и потенциально может привести к аберрациям церковной практики. xxiv Weinrich, William C. Kurt Marquart Festschrift. P. 345.